フィンランドと日本のサウナ文化の違い

フィンランドと日本のサウナ文化の違い

「フィンランド式サウナ」というタイプのサウナを聞いたことはありますよね?でも、それって本当にフィンランド文化をリスペクトしたサウナなのでしょうか??

「サウナ」は古代から続く伝統的な入浴文化であり、身体と心を癒す場所として世界中で親しまれています。しかし、フィンランドと日本という異なる文化圏において、サウナの持つ役割やスタイルには大きな違いがあります。本稿では、フィンランドと日本のサウナ文化の違いを比較し、いまさら聞けない「フィンランド式サウナ」の正体と、それぞれの特色や背景に迫ります。

Contents

1. サウナの起源と歴史

フィンランドのサウナ(Saunaはフィンランド語)

フィンランドは「サウナ発祥の地」として知られ、サウナは国民の生活の一部として深く根付いています。その歴史は約2000年以上前にさかのぼり、最初のサウナは土を掘った穴に石を置き、火を焚いて蒸気を発生させる簡素なものでした。

現代のフィンランドでは、住宅、会社、公共施設など、あらゆる場所にサウナが設置されています。人口550万人に対して300万以上のサウナが存在しており、フィンランド人にとってサウナは日常生活の一部であり、家族や友人との交流の場でもあります。

日本のサウナ

一方、日本のサウナ文化は比較的新しく、第二次世界大戦後に欧米の影響で広がり始めました。その中でも1960年代に登場した「サウナ風呂」と呼ばれる施設が普及のきっかけとなり、現在では温浴施設やスパ銭に欠かせない要素となっています。

また、日本には古くから「湯治」や「温泉」という独自の入浴文化があり、サウナもこれらと融合する形で進化を遂げています。特に「水風呂」との組み合わせや「ととのう」という概念は、日本ならではの特色と言えるでしょう。

2. サウナの構造とスタイル

フィンランドのサウナの特徴

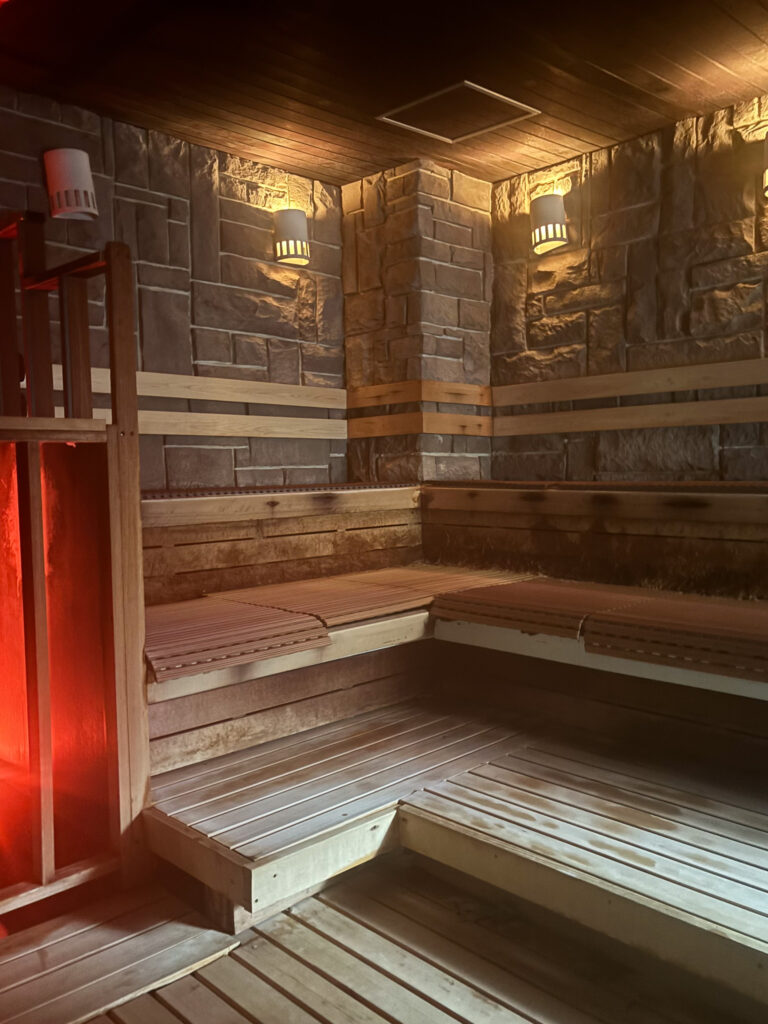

フィンランドのサウナは「伝統的な木造サウナ」の自宅サウナが主流で、以下のような特徴があります:

- 木材を多用した室内:サウナ室の壁やベンチは白樺や松(パイン)などの木材で作られており、自然の香りが漂います。

- 薪ストーブの利用:多くの家庭用サウナでは薪ストーブが使用され、柔らかな熱と蒸気が楽しめます。

- 低湿度と高温:温度は70–100℃程度で、蒸気を発生させるために水を熱い石にかける「ロウリュ」が特徴的です。

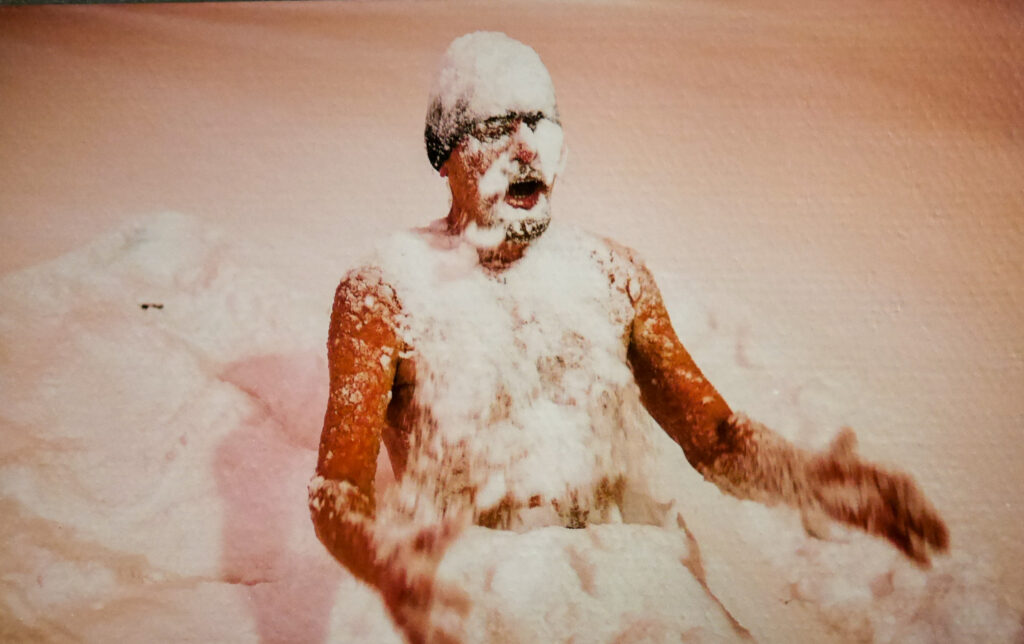

- 湖との併用:湖畔にサウナを設け、水風呂の代わりに湖に飛び込むスタイルが一般的です。

日本のサウナの特徴

日本のサウナは「公衆サウナ」が主流で多様化しており、以下のようなスタイルが見られます:

- ドライサウナ:温度が90–110℃と高く、湿度が低いのが特徴です。

- ミストサウナ:低温で湿度が高く、リラックス効果が重視されます。

- オートロウリュ:フィンランド式のロウリュを自動化したものが多くの施設に導入されています。

- 水風呂:サウナ後に冷水を浴びる文化が浸透しており、「ととのう」という感覚を楽しむ人が増えています。

3. 「フィンランド式サウナ」とフィンランドのサウナの違い

日本でよく耳にする「フィンランド式サウナ」という言葉は、フィンランドの伝統的なサウナ文化をベースにしたスタイルを指しますが、実際には以下のような違いがあります:

- 湿度の管理:フィンランドのサウナではロウリュを自分で行い、蒸気を調整します。一方、日本の「フィンランド式サウナ」では、オートロウリュが主流で、自動で蒸気が供給されるシステムが多いです。(若干ですが、セルフロウリュも出てきましたが、なかにはロウリュできないのにそう名乗る施設もあります。)

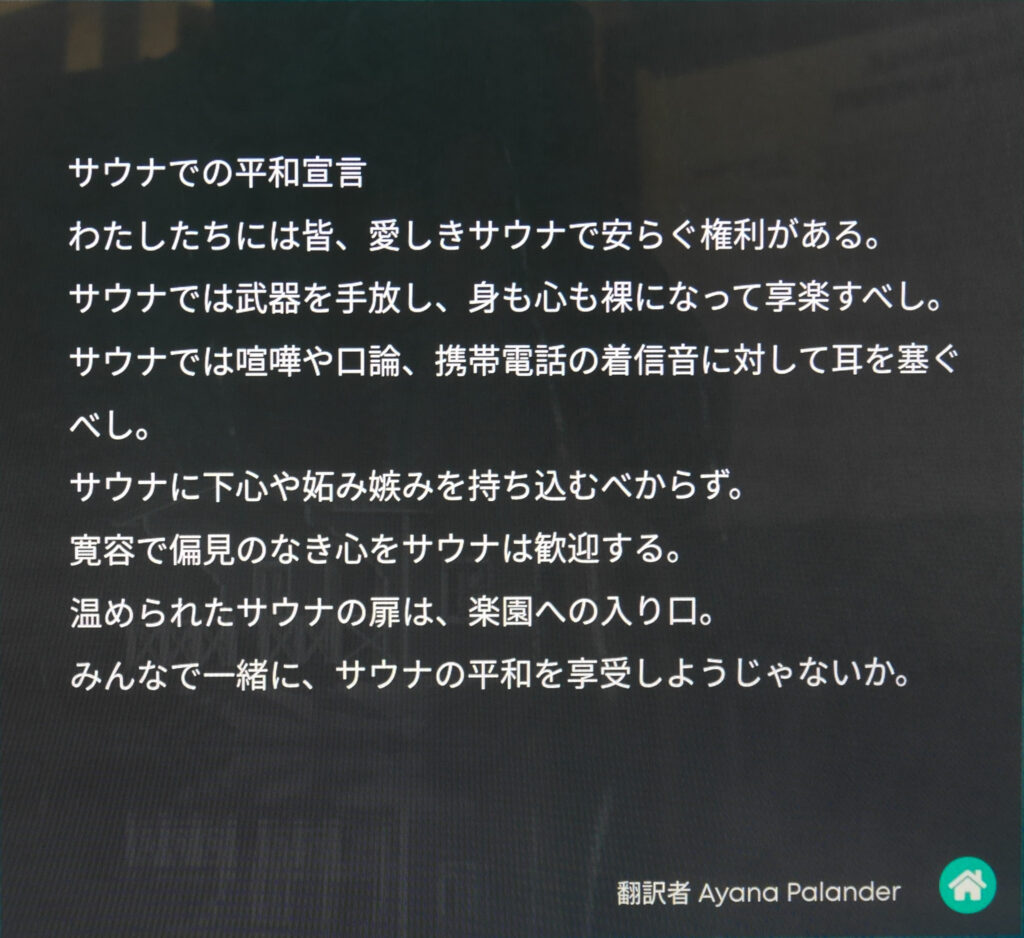

- 雰囲気と静寂:フィンランドではサウナは静寂を重視する場所ですが、日本では音楽や照明演出が施され、リラクゼーションを強調した空間が一般的です。

- 利用目的:フィンランドのサウナは日常生活の一部であり、健康維持や精神的な安らぎを求めて利用されますが、日本では非日常体験や娯楽的な要素が重視されることが多いです。

- 構造の違い:フィンランドのサウナは薪ストーブが象徴的ですが、日本では電気ストーブが主流であり、木材の使用も限定的なうえ、換気や空気の流れの考え方や価値観も異なります。

これらの違いは、日本のサウナ文化がフィンランドの要素を取り入れながらも、日本独自の入浴文化や環境条件、ニーズに適応して進化した結果と言えるでしょう。

4. サウナの目的と利用シーン

フィンランドのサウナの目的

フィンランド最古の公衆サウナ、Rajaportti sauna

フィンランドでは、サウナは身体を清めるだけでなく、精神的な安らぎやコミュニケーションの場としても機能しています。特に以下のような利用シーンが一般的です:

- 家族の団欒:家族が集まり、会話を楽しむ場。

- 友人との交流:サウナで親しい人々とリラックス。

- 健康維持:血行促進やデトックス効果を求めて定期的に利用。

日本のサウナの目的

日本では、サウナは主に以下のような目的で利用されます:

- リラクゼーション:仕事や生活のストレスを解消する場。

- 健康増進:汗をかくことで代謝を促進し、心身をリフレッシュ。

- 娯楽:温浴施設内の一部として、気軽に楽しめるアクティビティ。

また、日本独自の「ととのう」という概念は、サウナ→水風呂→休憩を繰り返すことで深いリラックス状態に達することを指し、多くのサウナ愛好家に支持されています。

5. サウナ文化の精神性

フィンランドのサウナ哲学

フィンランドでは、「サウナは神聖な場所」とされています。そのため、サウナでは無駄な会話を控え、静寂を楽しむことが重要視されます。また、フィンランド人にとってサウナは人生の重要な場面でも利用され、誕生、結婚、死といった節目に深く関わっています。例えて言えば、日本人が神社やお寺と接する精神性と近いかも知れません。

日本のサウナ哲学

日本では、サウナは「日常の中の非日常」を提供する場として捉えられています。多くの人にとってサウナは癒しやストレス解消の手段であり、近年では「サウナ道」や「サウナ瞑想」といった新しい価値観も広がっています。

6. サウナ文化の未来

フィンランドのサウナの未来

フィンランドでは、持続可能性や環境配慮を重視した「エコサウナ」の開発が進みウェルビーイングな思考が求められています。また、伝統的なサウナ体験を世界中の観光客に提供するため、観光産業との連携も深まっています。

日本のサウナの未来

日本では、サウナブームが続く中、貸切・個室サウナやテントサウナといった新しいスタイルが注目されています。また、働き方改革や健康志向の高まりを背景に、サウナを活用したビジネスモデルも増加しています。

結論

フィンランド大使館ラウラ氏とRajaportti saunaの前で

フィンランドと日本のサウナ文化は、それぞれの歴史や風土、価値観に基づいて発展してきました。フィンランドのサウナは自然と共存するリラックス空間であり、日本のサウナは多様性と独自の健康観念を持った楽しみ方が特徴です。

これらの違いを理解し、双方の文化を尊重することで、サウナはさらに多くの人々に愛される存在となるでしょう。

監修者情報

-

矢島建設工業株式会社 商環境事業部 事業部長

一級建築施工管理技士/監理技術者/サウナ・スパプロフェッショナル/DIYアドバイザー -

北海道生まれ。乃村工藝社、日商インターライフ、秀建などを経て2024年矢島建設工業に入社。

1985年から様々な商業施設の設計施工業務に携わり、3000件を超えるリアル店舗の設計・監修や施工・マネジメントを手掛ける。

近年はサウナ・温浴施設のプロジェクトに関わり、サウナ事業を学ぶため全国のサウナやフィンランド・ドイツ・エストニアにも渡って知見を広めている。

新事業のアドバイスを、ものづくりの目線から忌憚のない意見をする事がモットー。

第2期サウナ開業塾生

第1回Tehdään Sauna! Finland 修了

最新の投稿

- 2025年4月1日二世帯住宅2025年建築基準法改正で二世帯住宅はどう変わる?費用や工期など影響について解説

- 2025年3月31日リフォーム外壁カバー工法の失敗・後悔例|解決方法「モルタルカバー工法」も紹介

- 2025年3月7日平屋平屋が人気なのはなぜ?ブームの理由やトレンドの間取りの傾向を解説

- 2025年2月27日注文住宅ハウスメーカーと工務店の違いは?価格差だけでなくコストパフォーマンスを比較しよう